El padre jugaba con su hijo durante los anuncios previos a una película en el cine. Los valoraban según diferentes categorías, entre otras: funciona, es muy largo, solo sirve para una vez. Los espiaba divertida y estaba de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones. Me sorprendió que el hijo, de unos diez años, interpretara la intención y la arquitectura del anuncio de esa forma tan intuitiva y deliciosa. No se dejará engañar con cualquier treta publicitaria, pensé.

No me costó imaginar por qué ambos quedaron mudos cuando apareció el último anuncio de la DGT, yo también busco mis gafas de sol mientras conduzco.

Recordé las primeras campañas que nos hicieron removernos en el sofá, muchos dijeron que eran de mal gusto, sensacionalistas, y hasta políticas. A mí me parecían perfectas porque, al final, el mejor argumento es el que nos convence. Era la primera vez que Seguridad Vial nos mostraba a los muertos tapados con una manta y tirados en cualquier carretera, a un motociclista que se abría la cabeza por no llevar casco o a un niño saliendo disparado a través del parabrisas de un coche que no usaba el sistema de retención adecuado. Desvestían la verdad, algo inusual en la mayoría de las campañas.

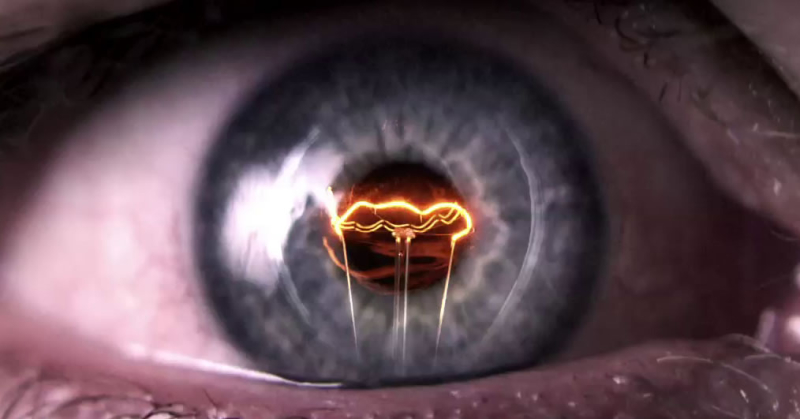

La de este verano compara momentos que todos (yo) compartimos, con el coste real que puede tener esa falta de concentración ante un posible accidente: buscar unas gafas de sol o cambiar una canción en el móvil o en la radio (también fumarse un porro o dejar de contar las copas). Y, sobre todo, el elemento común en todas: no solo lo pagas tú.

El lema: Las gafas o la canción más cara del mundo. La asociación funciona y apela a nuestro miedo y, por qué no, a la culpa. Por una vez me parece que todo vale en publicidad. Permitidme llamarlo anuncio porque quizás, vestido con las mismas prendas de la venta, compremos la idea. Esta vez, sí: dejémonos manipular.